WEBCASトップ > マーケティングコミュニケーションコラム > メールマーケティングコラム一覧 > バウンスメールとは?原因別の対処法と事前にできる対策を徹底解説

バウンスメールとは?原因別の対処法と事前にできる対策を徹底解説

メール

こんにちは。メール配信システム「WEBCAS e-mail」のマーケティングチームです。

今回のテーマは「バウンスメールについて」です。

「バウンスメール」とは、簡単に言えば「相手に届かず、エラーとして戻ってきたメール」のことです。

バウンスメールは、放っておくと企業のビジネスにさまざまな悪影響がでるため、原因を知り対処することが必要です。

本記事では、バウンスメールの仕組みや種類、原因ごとの対処法から、事前にできる対策までわかりやすく解説します。企業のメールマーケティングに携わるご担当者様はぜひ参考にしてください。

バウンスメールとは?

バウンスメールとは?

バウンスメール(bounce mail)とは、送信したメールが何らかの理由で相手に届かず、送信元のサーバーにエラーとして戻ってくるメールを指します。「エラーメール」「リターンメール」「未達メール」などとも呼ばれ、その内容にはメールが届かなかった原因についての詳細が書かれています。

以下に、バウンスメールの基本的な仕組みや内容を説明します。

バウンスメールの仕組み

バウンスメールに記載されている内容

バウンスメールには、不達の原因を把握するための詳細な情報が含まれています。代表的な要素は以下の通りです。

![]()

| 説明 | 例 | |

|---|---|---|

| 時刻 | エラーが発生した日時 | 15 Oct 2025 13:10:27 |

| サーバー情報 | 送信元・受信先のサーバー名やメールアドレス | from:<example@bounce-abc.com> |

| エラーコード (3桁) |

原因を示す基本コード | 550=宛先アドレスが存在しない 451=受信側のサーバーでの一時的な不調 |

| 拡張コード (x.y.z形式) |

さらに詳細なカテゴリを示す補助情報 | 5.1.1=宛先アドレスが存在しない 4.2.2=メールボックスがいっぱい |

| 詳細 | 問題についての説明 (テキストで記載されている) |

「指定のアドレスは存在しません」 「メールボックスが容量オーバーです」 |

バウンスメールに記載されているこれらの情報を正しく読み解くことで、「このアドレスは恒久的に無効だから削除するべき」「このケースはサーバーの一時的な不調だから再送して様子を見よう」など、一時的な問題か恒久的な問題かを確認して適切な対処につなげることができます。

バウンスメールの種類と原因

バウンスメールの種類と原因

バウンスメールには大きく分けて、ソフトバウンス(一時的なエラー)とハードバウンス(恒久的なエラー)の2種類があります。以下で詳しく説明します。

ソフトバウンス

ソフトバウンスとは、一時的な問題によってメールが受信者に届かない場合に発生するエラーです。問題が解消されれば、結果的にメールが届く可能性があります。

ソフトバウンス:原因の一例

同じ宛先で繰り返し発生すると、恒久的な問題と見なされ、配信リスト全体の評価に悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、注意深くモニタリングし、必要に応じて送信設定や配信リストを見直すことが重要です。

ハードバウンス

ハードバウンスとは、恒久的な問題によりメールが受信者に届かない場合に発生するエラーです。この場合は一時的な環境の問題ではなく、根本的に解消されない要因が存在するため、再送しても成功する見込みはほとんどありません。

ハードバウンス:原因の一例

無効なメールアドレスへ送信を続けると「スパム送信者」と見なされ、送信元ドメインやIP全体の評価が下がる恐れがあります。そのため、ハードバウンスが発生したメールアドレスは速やかに配信リストから除外し、到達率を保つためのリスト管理を徹底することが欠かせません。

バウンスメールの放置は危険!対処すべき理由

バウンスメールの放置は危険!対処すべき理由

バウンスメールは単なるエラー通知と軽視するのは危険です。放置していると企業にとって大きなリスクにつながります。できるだけ早めに対処したほうがよいでしょう。ここでは、代表的なリスクを解説します。

スパム判定

バウンスメールを放置してメールを送り続けていると、各プロバイダやキャリアは「迷惑メールの送信者」とみなし、スパム判定されてしまいます。一度スパム扱いされると、重要な顧客へのメールも受信拒否されてしまい、以降のマーケティング活動や顧客との信頼関係に大きな影響を及ぼします。

レピュテーションの低下

レピュテーションとは簡単にいうと「IPアドレス評価」のことで、メールの通信会社は増加するスパムメール対策のひとつとしてIPレピュテーションを用いています。このIPレピュテーションの評価が低い送信元のIPアドレスからのメールに対して配信制限が課されるため、メールが届きにくくなります。

企業にとって、健全なメール配信のためには常に高いレピュテーションを維持することが必要です。

ブラックリストへの登録

迷惑メールの送信元とみなされブラックリストに登録された場合は、配信停止や到達率の激減といった深刻な事態を招きます。また、一度ブラックリストに登録されてしまうと、解除には多大な時間と労力がかかり、ビジネス活動に大きな制約が生じやすいため注意が必要です。

情報伝達の遅れ

バウンスが原因でメールが不達・遅延すると、顧客に伝えるべき情報が届かず、商談のチャンスを逃したり、キャンペーンの効果が得られなかったりと、ビジネスの機会損失が生まれてしまいます。結果的にCX(顧客体験)の低下にも直結し、企業イメージやブランドへの信頼を損ねる恐れがあります。

【原因別】バウンスメールの対処法

【原因別】バウンスメールの対処法

バウンスメールは、原因によって適切な対応が異なります。アドレス入力の単純なミスから、受信サーバーの一時的な不調、さらには認証の不備まで、発生要因はさまざまです。原因を正しく切り分けることで、再送すべきか、リストから削除すべきかの判断を誤らずに済みます。ここでは代表的な4つのケースについて、具体的な対処法を紹介します。

アドレスエラーの対処

アドレスエラーとは、存在しないメールアドレス宛に送信した場合に発生するエラーです。入力ミスやメールアドレスの利用停止、担当者の退職によるアカウント削除などが原因となります。これらは恒久的なエラーであり、再送しても改善することはありません。そのまま放置すると送信元の評価を下げる要因になるため、リストから速やかに削除し、無効アドレスを残さないことが重要です。

メールボックス容量オーバーの対処

メールボックス容量オーバーとは、受信者のメールボックスが上限に達している場合に起こるエラーです。一時的な問題として、受信者が不要なメールを削除すれば解消されるケースも多くあります。このため、一定時間を置いて再送してみるとよいでしょう。ただし、繰り返し不達となる場合は、配信リスト全体の健全性を守るために対象から除外する判断も必要です。

相手サーバーの不調の対処

受信側サーバーのダウンや高負荷により、一時的にメールを受け付けられない状況でもエラーが発生します。送信側では直接解決できないケースがほとんどであるため、再送を数回試みるルールをあらかじめ設けておくのが効果的です。例えば、一定間隔を空けて3回まで再送し、それでも不達の場合は除外するなど、組織的な基準を定めると運用が安定します。

認証やポリシーエラーの対処

認証エラー、ポリシーエラーとは、SPF・DKIM・DMARCといった送信ドメイン認証の不備や、受信サーバーのセキュリティポリシーに抵触する場合に発生するエラーです。これらは単なる一時的な問題ではなく、技術的な設定を適切に行う必要があります。送信ドメイン認証を正しく整備し、受信プロバイダのポリシーに準拠することで、安定した配信を実現できます。

事前にできるバウンスメール対策

事前にできるバウンスメール対策

バウンスメールを完全にゼロにすることは現実的に難しいものの、事前に対策を講じておくことで発生率を大きく抑えることが可能です。特に、リストの精査や無効アドレスの防止、送信ドメイン認証の整備、ガイドライン対応といった取り組みは、配信の健全性を維持するうえで欠かせません。ここでは、日常的に実践できる具体的な対策を紹介します。

メール配信リストを精査する

メール配信リストは常に最新の状態を保つことが重要です。定期的にリストをアップデートし、エラーを返している無効アドレスを削除しましょう。特にハードバウンスが発生したアドレスは、再送しても改善しないため即時削除が基本です。リストの質を高めることで、配信全体の到達率を維持し、スパム判定のリスクを下げることができます。

登録時のチェックで無効アドレスを防ぐ

無効アドレスは取得段階で混入することが多く、後から対応するよりも事前に防ぐほうが効率的です。入力フォームでリアルタイムにアドレス形式を検証する仕組みを導入することで、誤入力を減らせます。さらに、ダブルオプトイン※を採用すれば虚偽登録やタイプミスを大幅に防止でき、精度の高いリスト管理が可能になります。

※ダブルオプトイン:顧客が入力フォームでメールアドレスを登録した後に、確認メールを送信し、そのメール内のリンクをクリックして初めて登録が完了する方式のこと。この仕組みにより、誤入力や虚偽登録を防ぎ、信頼性の高い配信リストを構築できる。

なりすましだと判別されないようにする

メール配信では、正規の送信者であっても設定が不十分だと「なりすまし」と判定され、受信拒否されるリスクがあります。これはフィッシングメールやスパムを防ぐために導入されている仕組みであり、自社が信頼できる送信者であることを示すために認証技術の活用が欠かせません。そのためには、以下の対応が有効です。

SPFの設定

SPF(エスピーエフ)は、送信元メールサーバーのIPアドレス等が正当なものかどうかを判別する手段で、SPF設定とは送信者ドメインと送信元のIPを関連付ける設定のことを指します。これにより、不正なサーバーから送信されたメールをブロックでき、なりすましのリスクを減らせます。

DKIMの活用

DKIM(ディーキム)は、送信元メールサーバーが付与した電子署名を受信側が検証し、改ざんがないことを確認する仕組みです。送信者の正当性をより確実に証明できます。

DMARCの導入

DMARC(ディーマーク)は、SPFやDKIMの認証結果を基に、メールが正規の送信者から送られたかどうかを判定する技術です。不正メールをどのように処理するかをポリシーとして設定できるため、セキュリティ強化につながります。

当社WOW WORLDでは、DMARCポート支援サービスもご用意しています。「DMARCの設定方法がわからない」「DMARCレポート分析作業が負担になっている」などのお困りごとは、ぜひお気軽にご相談ください。

DMARCポート支援サービスの詳細はこちら

BIMIの導入

BIMI(ビミ)は、DMARCで認証されたメールにブランドロゴを表示させる技術です。正規のブランドロゴを表示させるには認証および証明書が必要なため、なりすましやフィッシング攻撃への対策としても有効です。

また、受信トレイでブランドロゴを視覚的に「正規の送信元」であることを示せるため、受信者の安心感を高められるだけでなく、ブランド認知や開封率の向上も期待できます。

BIMIを活用し、顧客側の受信トレイで送信したメールに自社のブランドロゴを表示させるイメージ

当社WOW WORLDでは、BIMI導入支援サービスもご用意しています。「BIMIの設定方法がわからない」「認証マーク証明書の取得方法がわからない」などのお困りごとは、ぜひお気軽にご相談ください。

BIMI導入支援サービスの詳細はこちら

Gmailのメール送信者ガイドラインに対応する

Gmailのガイドライン(1日5,000通以上の送信者に求める要件)

以下のガイドラインに沿った対応を行うことで、メールがブロックされたり、迷惑メールに振り分けられたりすることを防ぐことができます。

これらに未対応のまま配信を続けると、送信元全体の信頼性が失われ、他のプロバイダにも悪影響を及ぼすリスクがあるため注意しましょう。

メール配信システムで管理する

手作業でのリスト管理やエラー対応には限界があります。そこで役立つのがメール配信システムです。多くのシステムには、エラーメールをソフトバウンス・ハードバウンス別に自動分類し、統計を表示する機能が備わっています。こうした仕組みを活用することで、原因特定や優先度付けがスムーズになり、効率的かつ安定した運用が可能になります。

バウンスメールの対策・分析にはメール配信システム「WEBCAS e-mail」

バウンスメールの対策・分析にはメール配信システム「WEBCAS e-mail」

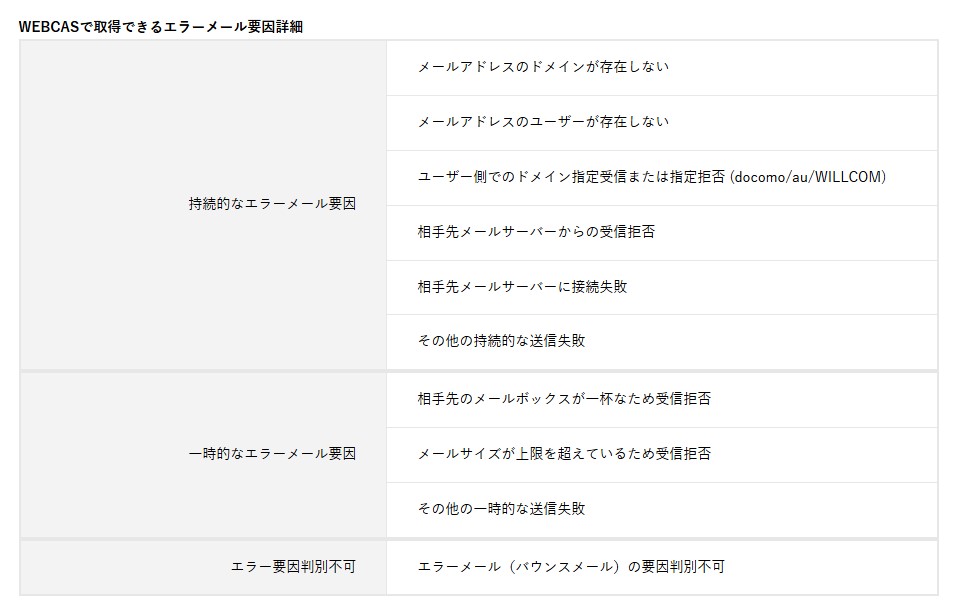

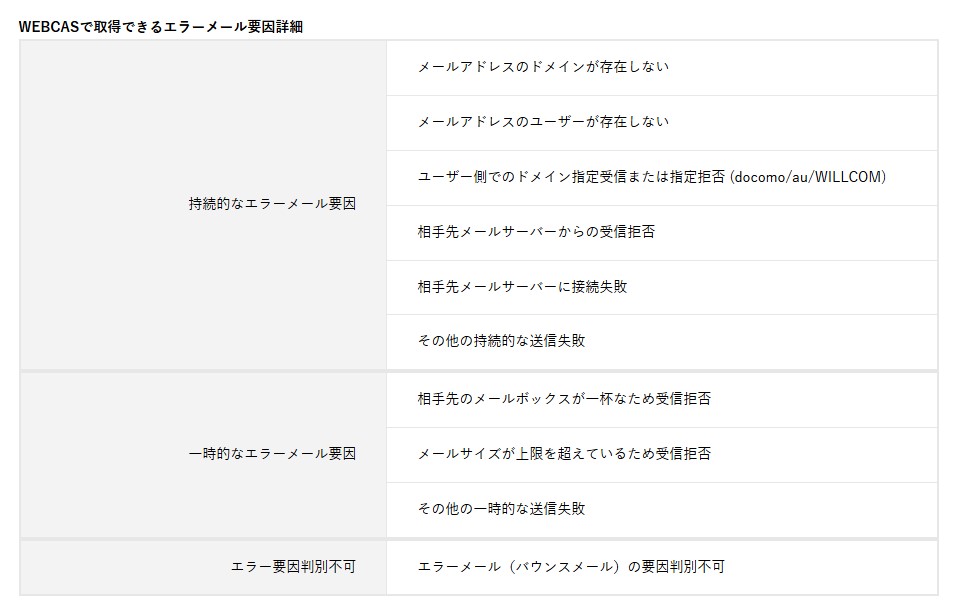

当社が提供する「WEBCAS e-mail(ウェブキャス イーメール)」は、バウンスメールを要因ごとに自動で分類し、詳細な分析結果を確認できる機能を備えています。これにより、単に「届かなかった」という情報にとどまらず、どのような理由で配信が失敗したのかを明確に把握することができます。

さらに、恒久的なエラーと判定されたメールアドレスについては、自動で配信停止処理を行うため、煩わしいリストクリーニング作業も不要です。これにより、常にクリーンな配信リストを維持できるため、IPレピュテーションを高く保つことが可能となり、メールの到達率向上にもつながります。

メールマーケティングにおいて、到達率の低下は成果に直結する大きな課題です。「WEBCAS e-mail」を活用すれば、リスト管理からエラー分析、配信停止までを一元的に自動化でき、効率的かつ信頼性の高いメール運用を実現できます。

まとめ

まとめ

バウンスメールは、送信したメールが何らかの理由で相手に届かず、送信元のサーバーにエラーとして戻ってくるメールであり、対処しなければ自社のメールマーケティングの成果を大きく低下させてしまいます。本記事にて解説した原因別の対処法や、事前にできる対策をご確認のうえ、対応されることをおすすめします。

また、効率的に運用するには、専用のメール配信システムを活用するのが効果的です。前述の通り、当社の「WEBCAS e-mail」はバウンスメールを要因別に分析・カウントすることができます。この機能により、顧客から「メールが届いてない!」という問い合わせがあった場合にもスムーズに対応することが可能です。

さらに顧客リストのクリーニングや、エラーの回数によって自動で配信停止する設定ができるなど、バウンスメール対策も実現します。ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

特徴、機能一覧、料金プランなど、メール配信システムWEBCASの詳細資料(PDF)をご確認いただけます

●こんなコラムも読まれています

- BIMIでメールの受信トレイにブランドロゴを表示させる方法とは?

-

- BIMIとは、メールの受信時に送信元企業のブランドロゴを表示できる仕組みです。これにより、受信者は信頼できる企業からのメールであることが視覚的に認識できるため、ブランド認知度やメール開封率の向上が期待できます。本記事では、BIMIの仕組みから導入メリット、注意点などをわかりやすく解説します。

コラムを読む >>

- Gmailでの一斉送信方法と注意点|メール配信システム活用のメリットとは?

-

- 顧客へのメール配信にGmailを利用している企業も多いでしょう。この記事では、Gmailでメールの一斉送信をする方法や、うまくいかない場合の原因について解説します。また、メール配信システムを活用するメリットもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

コラムを読む >>

- メールマーケティングとは?メリットや注意点、成果を得るためのポイントなどを解説

-

- メールマーケティングとは、自社の顧客や見込み客に対し、メールを用いてコミュニケーションをおこなう手法です。この記事では、メールマーケティングのメリット・注意点・手順など、メールマーケティングの基本を解説します。

コラムを読む >>

マーケティングコミュニケーションに関するノウハウやセミナー情報、お役立ち情報をお届けします!

WEBCASトップ > マーケティングコミュニケーションコラム > メールマーケティングコラム一覧 > バウンスメールとは?原因別の対処法と事前にできる対策を徹底解説